福島未来創造支援研究センターは、9月8日~11日に「地域から学ぶ復興学セミナー」を、9月9日と10日に「災害・被ばく医療科学サマーセミナー」を福島県浜通り地区で行いました。これらのセミナーは福島県イノベーション・コースト構想推進機構事業(「復興知」事業(注))の一環として行われたものです。いずれも国内の大学生等を対象に、福島の現状や被ばく医療科学について理解してもらうことを目的として開催したものです。今年度も現地開催に加え、災害被ばく医療に感心のある方々を対象にオンラインでもセミナーを開催いたしました。

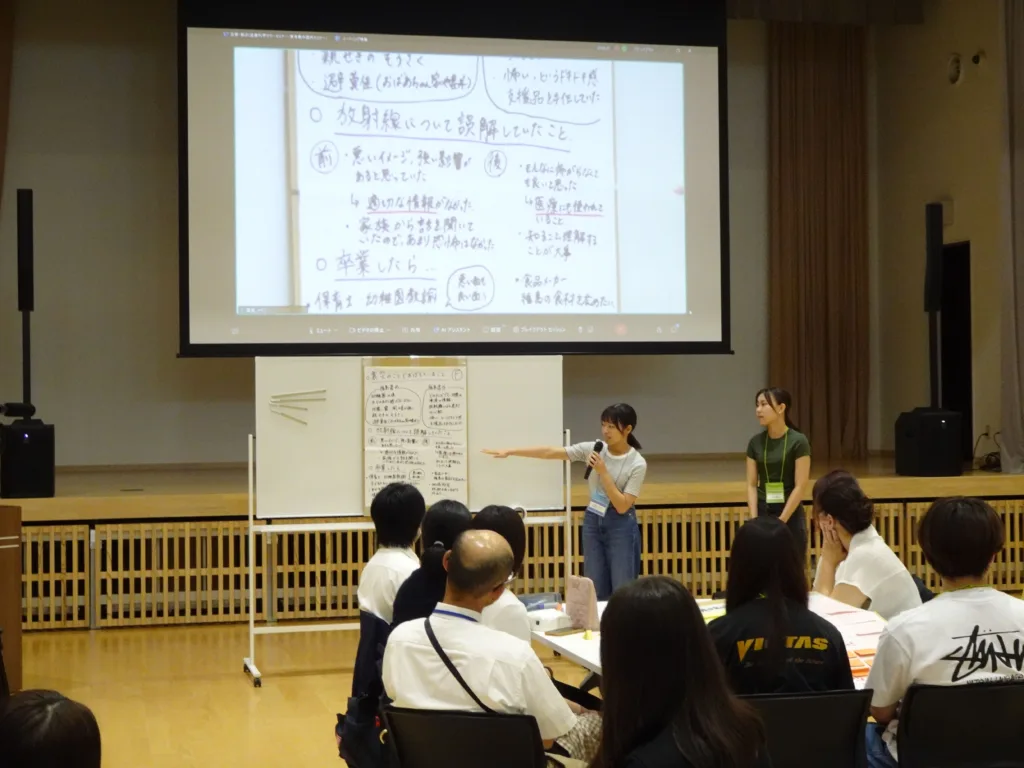

「地域から学ぶ復興学セミナー」では9月8日に東日本大震災・原子力災害伝承館の見学を行いました。9日には請戸小学校震災遺構や東京電力廃炉資料館の見学に加え、東日本大震災・原子力災害伝承館のフィールドワークを行いました。さらに双葉町産業交流センターで災害被ばく医療科学サマーセミナーと合同で行い、高村昇教授が「被ばくと健康、クライシスコミュニケーション」、柏崎佑哉助教が「放射線量率とその意味を知るための講義・演習」と題し講演を行いました。10日はいわなの郷で災害・被ばく医療科学サマーセミナーと合同で行い、初めに川内村の遠藤雄幸村長より「これからの福島を担う若者に学んで欲しいこと」と題したビデオメッセージを視聴しました。そして、かわうちラボの井出寿一理事が「川内村の原子力災害からの復興」、経済産業省の木野正登参事官が「福島第一原子力発電所の廃炉・処理水について」と題して講演を行いました。その後、川内村や大熊町、双葉町、富岡町の住民の方々と意見交換を行い、最後に農業・食品産業技術総合研究機構の万福裕造先生より「除去土壌についての理解」と題したワークショップが行われました。最終日の11日は中間貯蔵施設を見学し、Linkる大熊にて学生によるグループディスカッションの後、グループ発表とまとめが行われました。

両セミナーには東日本国際大学やいわき短期大学といった福島県内の大学生、長崎大学と福島県立医科大学の共同大学院である「災害・被ばく医療科学共同専攻」修士学生といった様々なバックグラウンドを持った学生が参加し、災害・被ばく医療科学分野の知識に加え、福島復興の現状について積極的に学び、意見を交換し理解を深める良い機会となりました。

本学は今後も国内の原子力災害医療に関わる方々を対象としたセミナーを行い、福島県だけでなく様々な大学や機関等と連携し、福島県浜通り地域における人材育成に向けた取り組みを行っていきます。

夏季国内集中セミナー報告書

(注):「復興知」について 福島イノベーション・コースト構想(外部リンク)