期間: 2024年10月28日(月)~11月1日(金) 場所:福島県はま通り

長崎大学の修士課程の大学院生と国際機関等 (国際放射線防護委員会 (ICRP)、 経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)、 フランス放射線防護原子力安全研究所(IRSN)、 フランス原子力防護評価

センター(CEPN)、 韓国原子力医学院 (KIRAMS)、 台北栄民総合医院 (TVGH)ヴュルツブルク大学等の災害・被ばく医療科学分野の専門家、あわせて15名が10月28日(月)~11月1日(金)の日程で福島県の浜通りで開催された原子力災害の復興に関する国際研修コースに参加しました。

本コースは長崎大学福島未来創造支援研究センターが主催であり、福島イノベーション・コースト構想が実施している「大学等の「復興知」を活用した人材育成基盤構築事業」の一環として実施しました。本コースは、長崎大学が自治体や住民と協力して行ってきた原子力災害からの復興支援の経験に基づき、福島原子力災害からの復興支援を実践的に学ぶことを目的としています。

1日目 – 10月28日(月)

まず最初に福島県双葉郡浪江町にある震災遺構浪江町立請戸小学校へ向かいました。請戸小学校は、全員が無事に避難した「奇跡の学校」として知られています。

長崎大学福島未来創造支援研究センターの高村昇センター長が案内を務め、子供たちがどのように避難したかについて説明がありました。午後からは、双葉町産業交流センター(通称F-BICC)にて、高村昇センター長の開会挨拶の後、「長崎大学福島復興支援の概要」についての講義が高村教授よりスタートしました。

次に、長崎大学健康リスク学研究分野の客員教授であり、前国際放射線防護委員会副委員長でもあるジャック・ロシャール先生から、国際機関や専門家の海外参加者の紹介があり、専門家からそれぞれの機関や大学の活動状況について説明がありました。

その後、東日本大震災・原子力災害伝承館館長でもある高村先生の案内で、東日本大震災・原子力災害伝承館を見学しました。この伝承館では、東日本大震災に伴う未曾有の複合災害(地震・大津波・原発事故)について伝えています。

2日目–10月29日(火)

富岡町文化交流センター「学びの森」において、フランス原子力防護評価センターのティエリー・シュナイダーセンター長による「共同専門家のプロセス」についての講義が始まりました。

続いて、ジャック・ロシャール客員教授による「IDPA方式を使ったステークホルダーとの対話の重要性」についての講義が行われました。午後からは、富岡町にあるふたば医療センター附属病院の谷川攻一病院長による「福島第一原発事故から13年を経た被災地の現状-医療体制整備-」についての講義がありました。

その後、昨年より国内外で大きな話題となっている「ALPS処理水の海洋放出の現状と今後」について、経済産業省の木野正登参事官による講義が行われました。最後に、富岡町にある東京電力廃炉資料館を訪問し、東京電力福島第一原発事故(以下、福島第一原発事故)の概要、廃炉の進捗 、処理水の現状について見学をしました。

3日目 – 10月30日(水)

大熊町のリンクル大熊において、福島大学環境放射能研究所(以下、IER)のヴァシル・ヨシェンコ教授による「福島の森林における環境放射能」についての講義が行われました。

その後、IERの富岡町スギ林フィールドに移動し、森林内での放射線測定方法や除染について説明を受けました。午後からは、大熊町づくり公社が企画する大熊町内を巡るバスツアーに参加し、被災当時の状況や現在の復興について説明を受けながら、次の見学先である中間貯蔵施設に向かいました。

中間貯蔵施設では、福島県内各地から運ばれてきた除去土壌などの輸送 、処理・貯蔵、再生利用の取り組みについて見学をしました。途中、貯蔵施設内でバスを降車し、線量測定を行うことが許可されました。

4日目 – 10月31日(木)

川内村にあるドローンパーク川内において、川内村住民であり、現在ドローンパーク川内の代表を務める神藤俊男氏による、事故当時の体験とドローンパーク川内の創業についての講話がありました。

続いて、長崎大学原研国際の肖旭助教による「長崎大学復興推進拠点での活動と被ばく線量の評価」についての講義が行われました。その後、ドローンパーク内の空間線量率を測定するため、パーク内を移動しながら事故当時と現在の線量を比較しました。

昼食時には、ドローンを操縦し、上空から現在の川内村の様子などを観察することができました。午後には、川内村の「いわなの郷」において、川内村の遠藤雄幸村長による「川内村の震災から復興までの歩み、現在の課題」についての講義があり、続いて、かわうちラボの井出寿一理事(川内村元総務課長)より「福島第一原子力発電所事故による自治体職員としての被災経験と復興」についての講義が行われました。

5日目 – 11月1日(金)

ロシャール客員教授の司会のもと、IDPAメソッドの総括と、専門家と学生によるディスカッションが行われました。最後に、ロシャール教授と高村センター長による閉会の挨拶があり、本年度の「原子力災害の復興に関する国際研修コース」が終了しました 。参加した国際機関の専門家からは、「講義と現地視察のバランスが取れていて非常に有意義だった」「復興の努力が着実に進んでいると実感した」「福島を訪れること自体が支援であると学んだ」といった感想が寄せられました。

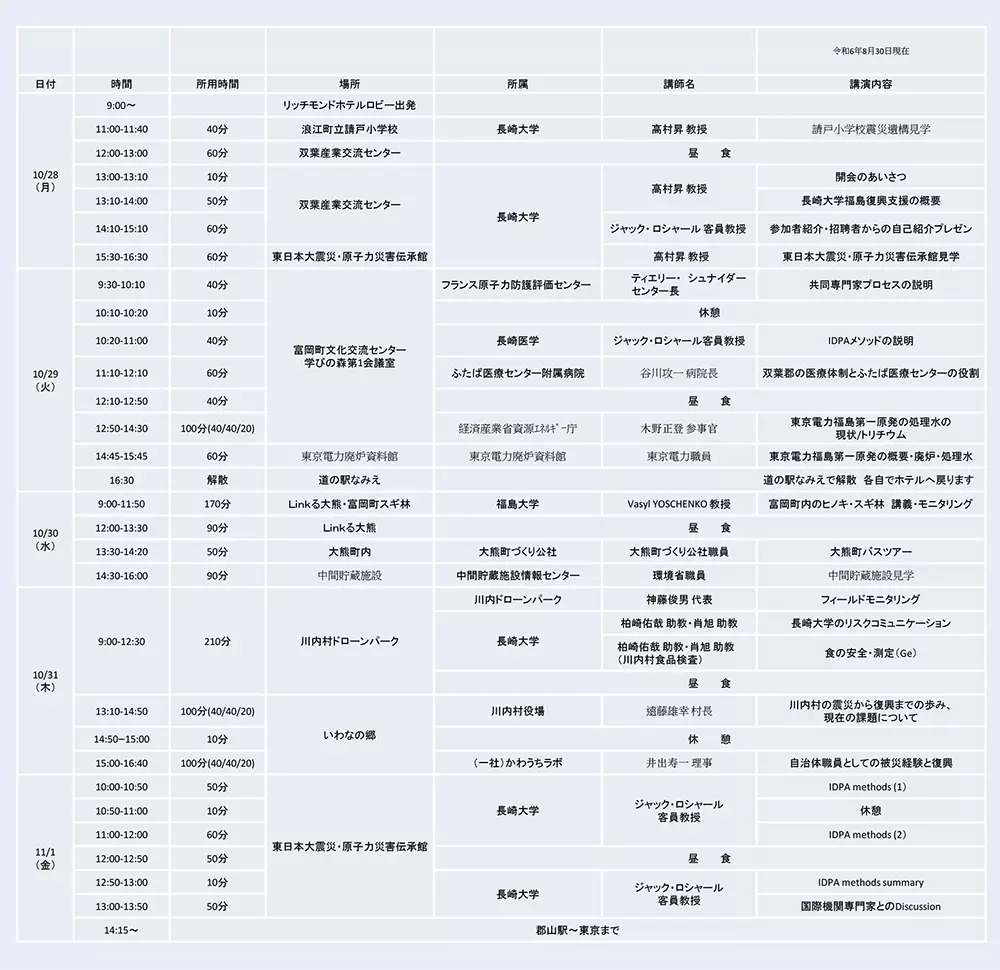

原子力災害の復興に関する国際研修コースプログラム

■ English Report Available: Please check the PDF details.

■(注):「復興知」について 福島イノベーション・コースト構想(外部リンク)